きぬむすめとコシヒカリって、どっちが美味しいの?

お米選びで迷ったとき、「きぬむすめとコシヒカリの比較」と検索する方も多いのではないでしょうか。どちらも日本を代表する人気品種ですが、その違いや特徴をしっかり知ることで、自分に合ったお米を見つけやすくなります。

本記事では、「きぬむすめとコシヒカリの違いは何?」という疑問をはじめ、「きぬむすめはどんな味が特徴?」「きぬむすめは米のランクで何位?」といった検索ニーズに丁寧に答えていきます。

また、口コミなどで見かける「きぬむすめはまずい?」といった声や、「きぬむすめの評判」、さらには「冷めても美味しいお米ランキングできぬむすめは何位?」などの評価についても詳しく紹介。

「きぬむすめの品種特性」や栽培面でのメリット・デメリットも踏まえながら、味わいや使い勝手、さらには価格や流通まで、幅広い観点から比較・解説していきます。

初めて購入する方でも納得して選べるよう、わかりやすくまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。

きぬむすめとコシヒカリの比較と特徴

- コシヒカリとの違いは何?

- きぬむすめはどんな味が特徴?

- 評判から見る人気の理由

- 米のランクで何位?

- 冷めても美味しいお米ランキングで何位?

コシヒカリとの違いは何?

きぬむすめとコシヒカリは、どちらも日本を代表する美味しいお米ですが、それぞれに異なる特徴があります。

以下の比較表にまとめましたので、見ていきましょう。

| 比較項目 | きぬむすめ | コシヒカリ |

|---|---|---|

| 味の傾向 | あっさりして上品、ほのかな甘み | 甘みが強く濃厚、味にコクがある |

| 食感 | 柔らかめでふっくら、粘りもある | もっちりとした弾力、粘りが強い |

| 炊き上がりの見た目 | 白くつややかで美しい | 白くてつやがあるが、やや標準的 |

| 冷めたときの美味しさ | 甘みや粘りが残り、弁当・おにぎりに適している | 冷めても美味しさが続き、弁当向き |

| 向いている料理 | 和食全般、寿司、炊き込みご飯、洋食 | 丼物、天ぷら、カレー、炊き込みご飯など幅広い料理 |

| 栽培のしやすさ | 倒れにくく高温にも強い、安定した収量が得られる | 病気や倒伏に弱く、栽培に手間がかかる |

| 主な生産地 | 島根・鳥取・岡山・山口など西日本中心 | 新潟・福井・長野・島根など全国各地 |

| 食味ランキング実績 | 特A評価を複数回獲得(例:鳥取・岡山など) | 長年にわたり特Aの常連、安定した評価 |

| 粒の大きさ・形 | 中粒で丸みがあり、つややか | 中粒でやや細長め、標準的 |

| 知名度 | 西日本中心に普及、全国的にはまだ発展途上 | 全国的に非常に高く、知名度No.1 |

| 価格帯 | ややリーズナブル、コスパ重視におすすめ | やや高価、プレミアム米として人気 |

まず、食感と味わいに違いがあります。

コシヒカリは粘りが強く、もっちりとした弾力のある食感が魅力です。味は濃厚で甘みもはっきりしており、炊き立てはもちろん、冷めても美味しさが続くことで知られています。

一方、きぬむすめは、やや柔らかめであっさりとした食感が特徴です。コシヒカリに比べると甘みはやや控えめで、飽きのこない優しい風味が魅力となっています。

このため、濃い味付けのおかずや和食全般との相性が良く、毎日の食卓に向いている品種です。

さらに、栽培のしやすさにも差があります。コシヒカリは病気に弱く、台風や雨風で倒れやすい一面がありますが、きぬむすめは高温に強く、茎が太いため倒れにくいという特性を持ち、近年では西日本を中心に生産が広がっています。

このように、味や食感だけでなく、栽培特性や向いている料理にも違いがあるため、用途や好みに応じて選ぶことがポイントになります。

きぬむすめはどんな味が特徴?

きぬむすめの味の特徴は、「あっさりとしていながら、ほんのりとした甘みと粘りがあること」です。

きぬむすめは、食べた瞬間に口の中に優しく広がる上品な味わいが印象的なお米です。粘りがありながらもべたつかず、ふっくらと炊き上がるので、食べやすく、毎日のおかずにも合わせやすいのが特長です。

例えば、焼き魚や煮物などの和食はもちろん、洋食や中華とも違和感なく調和するため、家庭の定番料理との相性も抜群です。

また、冷めてもパサつきにくく、甘みと柔らかさが残ることから、おにぎりやお弁当にもよく使われています。

ただし、濃厚な甘みや強い粘りを求める方には、やや物足りなさを感じることがあるかもしれません。そういった場合は、より濃い味わいのあるコシヒカリのような品種を選ぶと満足度が高くなるでしょう。

きぬむすめの魅力は、毎日食べても飽きのこないやさしい味にあります。どんな料理とも自然に馴染み、日常使いのお米として非常に使いやすい品種です。

評判から見る人気の理由

きぬむすめが人気を集めている背景には、家庭での使いやすさと品質の安定性が挙げられます。

人気の理由:あっさりとした味わい

🌾『きぬむすめ』って知ってる? 最近、お仕事でご一緒してる方々から大好きなきぬむすめ頂きました🤤 きぬむすめは島根県のお米なんだけれど、私がこれまで食べた品種の中でもトップ3に入るくらい大好きな品種💕 味はあっさりで、適度な硬さがあり、口に入れると解ける感じがおむすびにぴったり🍙

鳥取県のきぬむすめは美味しいと思うんですよ。コシヒカリよりあっさり、冷めても美味しい系のお米です。

米まつり(小規模) まだ玄米が少し残ってるけども、精米済の米の楽々さに勝てなかった(&自家製米じゃなくても旨い駅前米屋精米) きぬむすめ、初めて見たので買ってきた🍚 日本晴れ系のあっさり感で、もっちり少なめらしく、チャーハンチャレンジしたい米ですねー。

この品種は、あっさりとした味わいとふっくらした炊き上がりが特徴で、毎日の食卓にちょうどいいと評価されています。

特に、おにぎりやお弁当用としての評価が高く、冷めても硬くなりにくいことから、食べるタイミングを選ばないという利便性があります。

また、農家からの評判も上々です。きぬむすめは高温に強く、倒伏しにくい栽培特性を持っており、作付面積も西日本を中心に広がっています。

これにより、供給が安定し、価格も比較的手ごろに保たれている点が消費者にとっての安心材料となっています。

一方で、「あっさりしすぎて物足りない」と感じる方も一部にいます。

濃厚な甘みや粘りを求める方には、やや軽い印象を持たれることがありますが、逆に毎日食べても飽きのこない軽やかさが好まれるという声も多いです。

このように、きぬむすめの評判は「クセが少なく使いやすいお米」として、安定的な人気を保っていることがわかります。

米のランクで何位?

きぬむすめは、全国的な知名度こそコシヒカリなどに及びませんが、品質評価の面では高い実績を持つお米です。

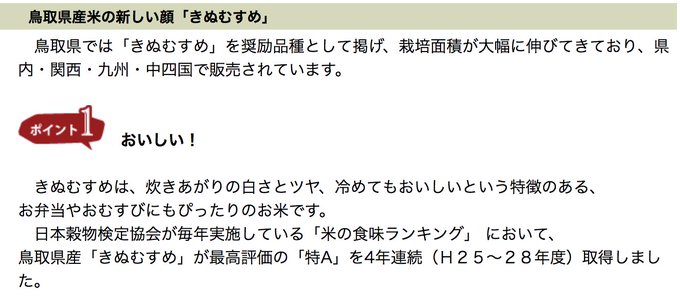

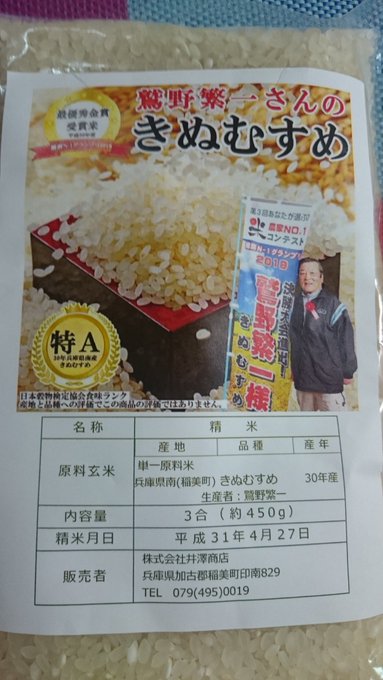

お米の美味しさを評価する「米の食味ランキング」では、鳥取県産・岡山県産・島根県産などのきぬむすめが、これまでに複数回「特A」の評価を獲得しています。

「特A」は、外観・香り・味・粘り・硬さなど複数項目で、基準米より特に優れていると評価された品種に与えられる最高ランクです。

2025年の美味しいお米ランキングでは、きぬむすめは第30位に位置しており、数ある品種の中でも一定の存在感を示しています。

特に西日本では安定した評価を得ており、業務用や家庭用の需要が年々高まっています。

ただし、地域や生産者によって品質のばらつきがあることも事実です。そのため、購入の際は「〇〇県産」といった産地表示を確認すると、より品質の安定したものを選びやすくなります。

きぬむすめは、ランクや評価だけでなく、現場での使いやすさやコスパの良さが総合的に評価されている品種といえるでしょう。

参考:美味しいお米ランキング 美味しいお米ランキング2025全国ブランド米の一覧

冷めても美味しいお米ランキングで何位?

きぬむすめは「冷めても美味しいお米」として高く評価されていますが、全国的なランキングでは上位に常に入っているわけではありません。

冷めた状態での美味しさは、主に粘りや柔らかさ、甘みの持続力などで評価されます。きぬむすめは、炊き立てのふっくら感を冷めてもある程度保ちやすく、特におにぎりやお弁当などに適していると言われています。

そのため、学校給食や中食・外食業界からの需要も高まりつつあります。

一方で、全国的な冷めても美味しいお米ランキングにおいては、ななつぼしやゆめぴりか、あきたこまち、コシヒカリといった知名度・実績ともに抜群の銘柄が上位を占めています。

その中で、きぬむすめは常に10位以内に入るとは限らないものの、地域別や目的別のランキングでは十分に注目される存在です。

例えば、鳥取県産や岡山県産のきぬむすめは「冷めても硬くなりにくい」として、地元の米食評価で高い位置づけを得ています。また、特A評価を複数回獲得している産地では、味の安定性とともに冷めた後の美味しさでも高評価を受けています。

つまり、全国一律の順位では目立ちにくいかもしれませんが、冷めても美味しいお米としての信頼性は高く、家庭用・業務用の両方で確実に選ばれている品種と言えるでしょう。

きぬむすめとコシヒカリを比較して選ぶポイント

- きぬむすめの品種特性と栽培の違い

- 「まずい」と感じる理由とは?

- コシヒカリの魅力と安定した評価

- 価格と流通の違いを比較する

- 用途別で選ぶならどちらがおすすめ?

- 購入前にチェックしたい産地の違い

- 【まとめ】きぬむすめとコシヒカリの比較でわかる選び方のポイント

きぬむすめの品種特性と栽培の違い

きぬむすめは、気候の変化に強く、安定した品質を持つ品種として西日本を中心に広く栽培されています。

この品種は、1991年に「キヌヒカリ」と「祭り晴(愛知92号)」という2つの品種を掛け合わせて誕生しました。キヌヒカリの良食味と、祭り晴の耐病性・耐倒伏性を受け継いでおり、両親の長所を上手く活かしたバランス型の品種です。

栽培面では、高温耐性が特に評価されています。盛夏を過ぎてから穂を出すため、気温の影響を受けにくく、米の品質が安定しやすいという特長があります。また、茎が太く倒れにくいため、強風や雨に対する耐久性も高く、農家にとっては作りやすい品種とされています。

さらに、刈り取り時期がコシヒカリよりやや遅くなる傾向があるため、他の品種との作業時期が重なりにくく、栽培計画を立てやすいというメリットもあります。

一方、育成当初は知名度が低かったため、大規模な市場展開には時間がかかりました。しかし現在では島根・鳥取・岡山・山口などを中心に奨励品種として定着しており、その実力が広く認められています。

このように、きぬむすめは味・栽培性・収量性のバランスがとれた、総合力の高い品種です。

参考:農研機構 食味が特に優れ、栽培特性が安定した温暖地向き早生水稲新品種「きぬむすめ」(水稲農林409号)

「まずい」と感じる理由とは?

きぬむすめは全体的に評価の高いお米ですが、なかには「まずい」と感じる人がいるのも事実です。その要因は主に味や食感に対する好みの違いによるものです。

この品種は、コシヒカリなどに比べると甘みがやや控えめで、あっさりとした味わいが特徴です。そのため、濃厚な味や強い粘りを好む方にとっては「物足りない」と感じられることがあります。

特に、白米だけで食べる習慣がある人は、そのあっさり感が「味が薄い」と受け取られることもあるようです。

また、産地や炊き方によって食感に違いが出る場合もあります。水加減が合っていないと、思ったよりも硬く炊き上がってしまうことがあり、「パサついている」と感じることもあるようです。

こうした感想は、とくに粘りやもっちり感を重視する人から出やすい傾向があります。

さらに、口コミやレビューの一部には「冷めると味が落ちる」といった声もありますが、これは個人の好みや炊飯器の性能、保存方法にも左右されるため、一概には言えません。

このように、「まずい」と感じる声には主観的な要素が多く含まれています。

きぬむすめ本来の特徴であるあっさりとした優しい風味は、毎日食べるには最適とする人も多く、評価が分かれるのは好みの問題が大きいといえるでしょう。

コシヒカリの魅力と安定した評価

コシヒカリは、長年にわたって日本で最も愛されているお米のひとつです。その理由は、安定した品質と幅広い食味への対応力にあります。

味の濃さと粘りのバランス

まず、最大の魅力は味の濃さと粘りのバランスです。炊き上がったご飯は、つやがあり、香りも良く、噛むほどにしっかりと甘みが広がります。

この「もっちり感」と「豊かな風味」は、他のお米ではなかなか再現できない個性であり、多くの家庭の定番になっている要因のひとつです。

全国各地で栽培されている

また、全国各地で栽培されているため、地域ごとに味わいが異なるという楽しみもあります。

例えば、新潟県産は特に高品質とされ、贈答用にも選ばれることが多い一方、長野県産や福井県産はあっさりとした後味が好まれる傾向にあります。

その上で、コシヒカリは「米の食味ランキング」においても、特Aランクを長年にわたって取得し続けており、信頼性の高さも魅力の一つです。

産地によっては収穫量が気候の影響を受けやすく、栽培難易度がやや高めであるにも関わらず、安定した供給が続いているのも評価される理由です。

このように、コシヒカリは美味しさ・信頼性・品種としての完成度を兼ね備えた、まさに「王道」と呼ぶにふさわしいお米です。

価格と流通の違いを比較する

きぬむすめとコシヒカリの間には、価格帯や流通面で明確な違いがあります。

これらを理解しておくと、用途や予算に合った選び方がしやすくなります。

一般的に、コシヒカリの方がやや高価です。特に新潟県産や特A評価を受けた地域のものはプレミア価格がつくこともあり、贈り物や高級志向の需要に対応しています。

これに対し、きぬむすめは価格が比較的抑えめで、家庭用としてコストパフォーマンスを重視する方に選ばれる傾向があります。

流通面では、コシヒカリは全国的に知名度が高く、どのスーパーでも手に入りやすいのが特徴です。ブランド米としての扱いを受けているため、大手の流通ルートにも多く乗っており、安定した供給量が確保されています。

一方、きぬむすめは西日本を中心に広がっており、関東以北では店頭で見かける機会が少ないこともあります。

ただし、最近では通販サイトやふるさと納税などを通じて手に入れやすくなっており、流通環境は徐々に改善されつつあります。

このように、価格ではきぬむすめが優位に立つ一方、流通のしやすさではコシヒカリが一歩リードしています。どちらを選ぶかは、味の好みだけでなく、入手のしやすさやコスト意識も含めて総合的に判断するとよいでしょう。

用途別で選ぶならどちらがおすすめ?

きぬむすめとコシヒカリは、それぞれに異なる個性があり、用途によって使い分けることで料理の美味しさがより引き立ちます。

たとえば、きぬむすめは「あっさりした味」と「冷めてもふっくら感が残る食感」が特徴のため、おにぎりやお弁当に向いています。炊き込みご飯や和風の家庭料理とも相性が良く、主張しすぎない風味が食材の味をしっかり引き立ててくれます。

毎日食べても飽きがこないという点でも、日常使いに適した品種といえるでしょう。

一方で、コシヒカリは「濃い甘み」と「もっちりとした粘り」があり、天ぷらやカツ丼のような油を使った料理におすすめです。味がしっかりしているため、単体で食べても満足感が高く、特別な日の食卓やおもてなしのシーンでも存在感を発揮します。

つまり、日常的に食べやすく、冷めても美味しさを保ちたいならきぬむすめ。濃厚な味わいと食感を重視したい場合にはコシヒカリが適しています。

それぞれのライフスタイルや好みに合わせて選ぶと失敗しにくいでしょう。

購入前にチェックしたい産地の違い

同じ銘柄のお米でも、産地によって味や食感に違いが出ることがあります。これは、気候・水質・土壌の違いが米の仕上がりに影響を与えるためです。

きぬむすめは主に島根県、鳥取県、岡山県、山口県などの西日本で多く栽培されています。

特に鳥取県産は、炊き上がりのツヤと粘りが評価されており、複数回「特A」ランクを取得しています。また、島根県産はあっさり感の中にほんのりと甘さがあり、クセのない味わいが特徴です。

一方、コシヒカリは新潟県を代表とするブランド米で、地域ごとに味の個性があります。

新潟産は特に品質が高く、濃厚な甘みと粘りで全国的な評価を得ています。長野県産はすっきりとした後味があり、やや軽やかな口当たりが魅力です。

このように、同じ銘柄でも産地によって微妙な違いがあります。

購入前には産地表示を確認することで、自分の好みに合った味わいに近づけることができます。どの地域のお米を選ぶかで、食卓の満足度が大きく変わるかもしれません。

【まとめ】きぬむすめとコシヒカリの比較でわかる選び方のポイント

本記事では、「きぬむすめとコシヒカリの違いは何?」という疑問をはじめ、「きぬむすめはどんな味が特徴?」「きぬむすめは米のランクで何位?」といった検索ニーズを詳しく解説しました。

解説した内容をまとめたので、確認していきましょう。

- きぬむすめはあっさり系、コシヒカリは濃厚な甘みが特徴

- 食感はきぬむすめが柔らかく、コシヒカリはもっちり系

- 炊き上がりの見た目はきぬむすめの方が白くつややか

- きぬむすめは冷めても柔らかく、おにぎりや弁当に向く

- コシヒカリは濃い味のおかずや油ものとの相性が良い

- きぬむすめは栽培しやすく収量も安定している

- コシヒカリは病気や天候に弱く、手間がかかる

- きぬむすめは西日本中心に流通、知名度は発展途上

- コシヒカリは全国で流通し、ブランド力が高い

- 価格はきぬむすめの方がリーズナブルで手に取りやすい

- きぬむすめは毎日の食卓に合うやさしい味わい

- コシヒカリは特別感のある食事や贈答品に適している

- きぬむすめは特A評価の実績もあり、品質に定評がある

- 食味ランキングでの安定性はコシヒカリが上回る

- 料理のジャンルに応じて品種を選ぶことで満足度が高まる